2025年10月25日—26日,第十届中国抗战大后方研究论坛在西南大学成功举办。本届论坛旨在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,弘扬伟大抗战精神,深化学术研究。论坛由中国抗日战争史学会、《抗日战争研究》编辑部与西南大学主办,西南大学历史文化学院 民族学院、西南大学中国抗战大后方研究中心承办,重庆市历史学会、重庆市抗战大后方历史文化研究会、重庆大学历史学系协办。来自全国高校与研究机构的近百名学者齐聚山城,共话抗战大后方历史研究的新进展与新方向。

开幕式由西南大学历史文化学院 民族学院院长赵国壮教授主持。西南大学党委常委、副校长邹芙都教授首先致辞,对与会学者表示热烈欢迎,并介绍了西南大学在人文社科领域,特别是抗战大后方研究方面的学科特色与建设成果。他强调,抗战大后方研究已成为学校人文社科的“学术名片”,是传承抗战精神、服务国家战略的重要平台。

西南大学中国抗战大后方研究中心主任周勇教授回顾了论坛自2016年发起至今的10年发展历程。他还介绍了研究中心成立15年来在学术研究、史料整理、人才培养和社会服务等方面取得的成果,期待以本次论坛为契机,深化交流合作,推动抗战史研究向纵深发展。

中国历史研究院近代史研究所副所长、《抗日战争研究》执行主编高国荣研究员在致辞时呼吁,学界应继续深化全民族抗战研究,加强对大后方战略作用、社会变迁与文化建设的多维度探讨,推动抗战史研究“再出发”。

在主旨报告环节,南京大学历史学院陈谦平教授指出,中国作为第二次世界大战时期的东方主战场,为世界反法西斯战争的胜利做出了巨大贡献,不仅牵制了日本陆军主力,更重塑了自身国际地位。

四川大学历史文化学院讲席教授汪朝光围绕“十四年抗战的史实还原与史观建构”主题。他强调,要还原从局部到全貌的抗战全过程,并构建融合军事、政治、经济、社会与文化的整体史观,以全面理解战争对中国现代化进程的深远影响。

上海师范大学人文学院苏智良教授以上海难民区为例,通过大量档案与口述史料,还原了在国际友人饶家驹的推动下,中外人士共建“安全区”庇护平民的历史。他呼吁学界应加强对这一“被遗忘的善行”的研究,弘扬其中的人类命运共同体精神。

在其他主旨报告中,北京大学历史学系黄道炫教授、南京大学新中国史研究院院长张生教授、南方科技大学江沛教授等专家学者,分别围绕西南大后方的“下江人”、南京大屠杀的历史研究与集体记忆、民国时期新闻报刊与政治的密切关系等话题进行了交流分享。

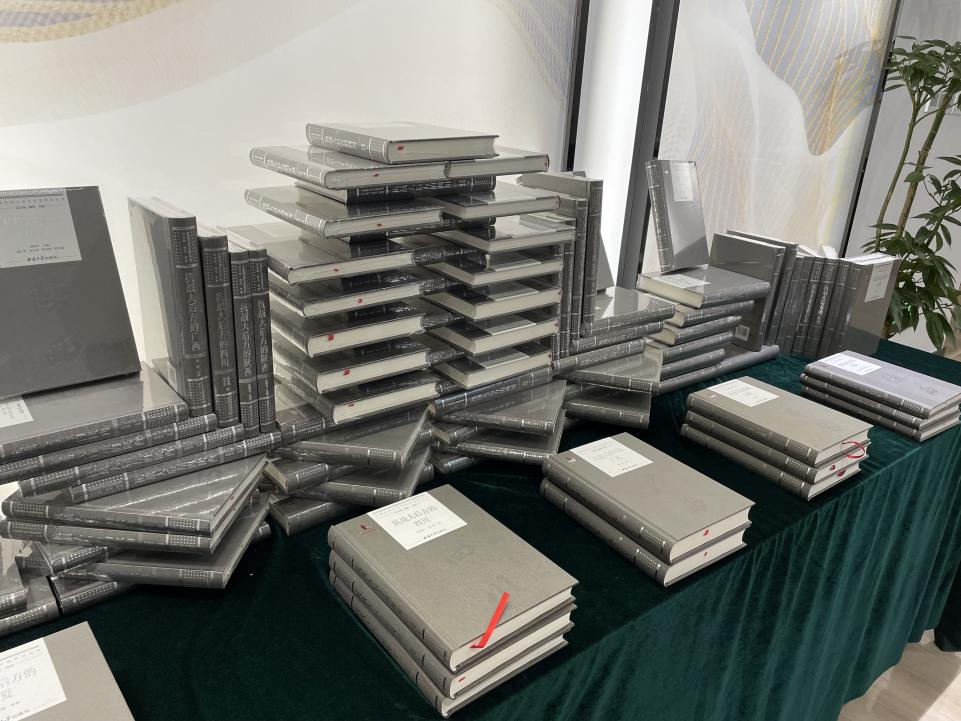

开幕式上,还举行了《中国抗战大后方分省研究丛书》新书发布仪式。该丛书为重庆市哲学社会科学规划抗战文化重大专项成果,历时13年编撰完成,包括四川、云南、陕西、宁夏、甘肃、广西六卷,总字数近300万字。

本届论坛入选论文46篇,与会学者在两天时间内对“中共抗战”“战时政治”“战时经济与金融”“战时社会及文化”“战时资源与贸易”“战时交通”“战时军事和外交”等主题展开分组讨论。闭幕式由西南大学历史文化学院 民族学院副院长李晶教授主持。赵国壮教授致辞,《抗日战争研究》编辑部王来特副编审总结发言。

与会专家学者认为,在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的历史节点,有必要进行抗战大后方研究的系统性回顾与前瞻性展望,以更宏阔的学术视野与国际视角,完善抗战史研究的学术体系、学科体系与话语体系,推动中国抗战大后方研究在继承与创新中不断迈向新的高度。

中国抗战大后方研究论坛由《抗日战争研究》编辑部与西南大学中国抗战大后方研究中心联合发起,至今已成功召开10届(2016年西南大学、2017年西北师范大学、2018年广西师范大学、2019年贵州师范大学、2020年四川师范大学、2021年云南大学、2022年陕西师范大学、2023年三峡大学、2024年青海师范大学、2025年西南大学),成为抗日战争史研究领域的知名学术交流平台,对相关历史问题的研究、青年人才的培养起到了重要推动作用。